Repertorio de inmigrantes de habla alemana, sus empresas e instituciones en la Argentina

Este espacio tiene como objeto presentar datos de personas, familias, empresas e instituciones relacionadas a la inmigración de habla alemana conocidos y no tanto, que han dejado su huella en la consolidación del crisol inmigratorio en la Argentina. Este repertorio no busca evaluar la intervención de estos inmigrantes, más si despertar la curiosidad y proponer un espacio para poner en valor cada gesta, cada huella.

Ofrecemos a interesados la oportunidad de compartir este espacio para incluir sus propias historias, ya sean cercanas, propias o ajenas.

G

G

Compañía General de Obras Públicas Sociedad Anónima

4 de mayo de 1913

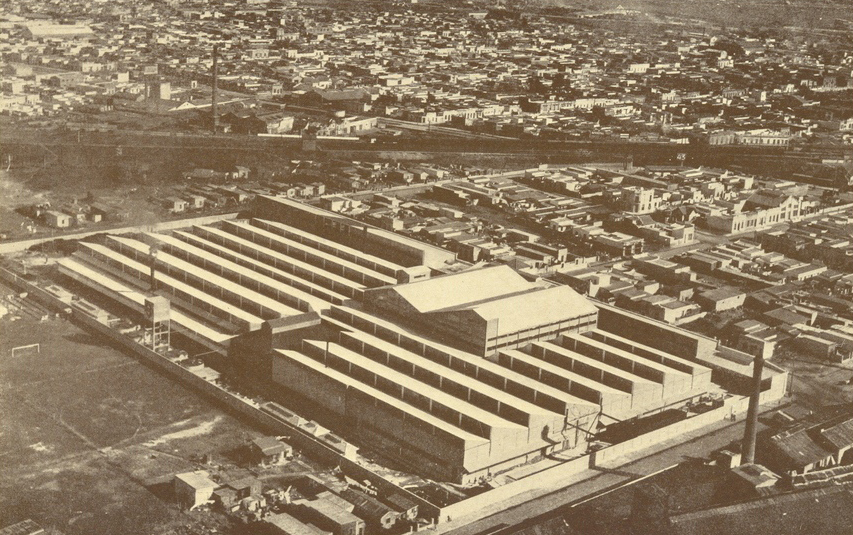

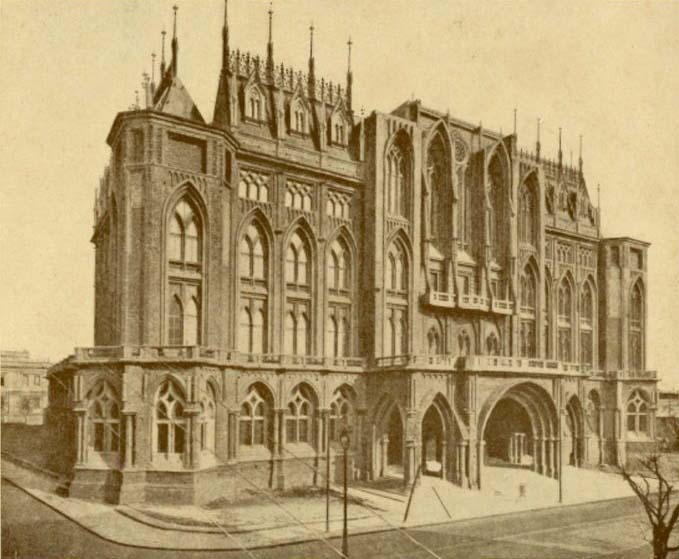

Como una continuidad de la Compañía Philipp Holzmann, una empresa de origen alemán, la “Compañía General de Obras Públicas Sociedad Anónima”, popularmente conocida como “GEOPÉ” inició sus actividades en el escenario argentino apenas pasada la primera década del siglo XX.

en Avellaneda, calle Asunción entre España y Pagola.

en Palermo, calle Canning N.° 3533.

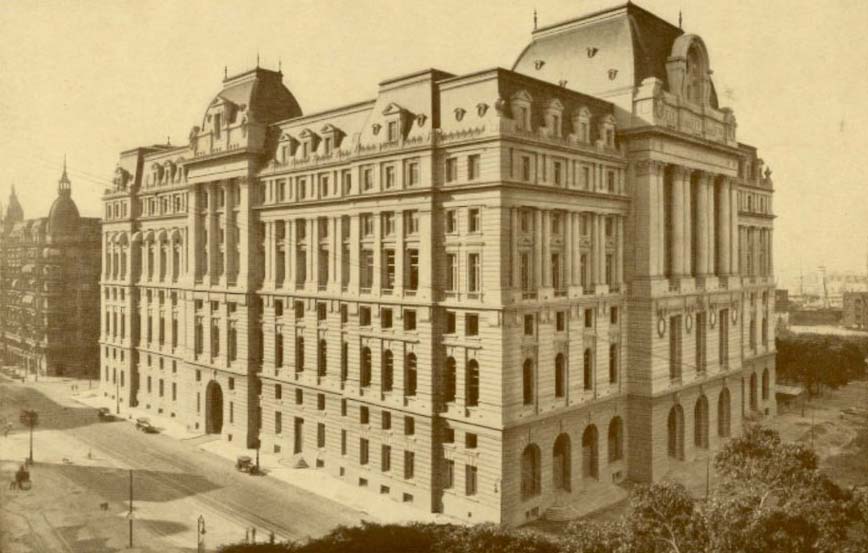

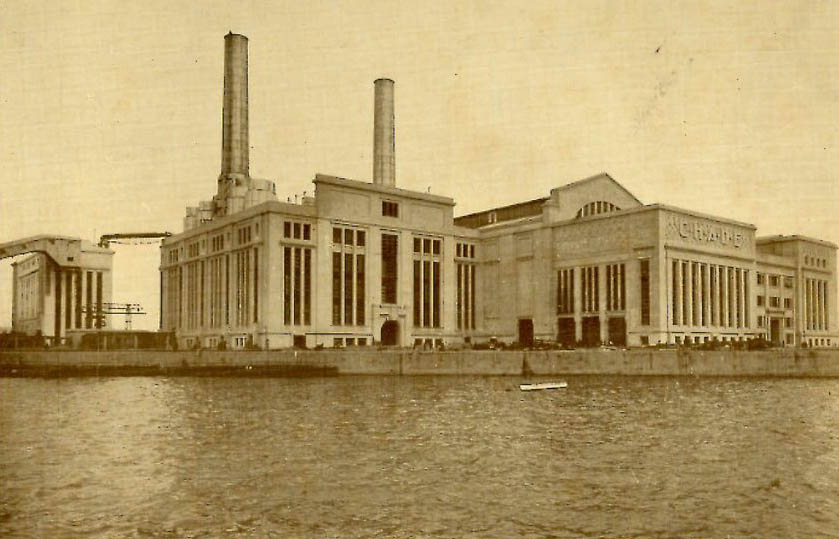

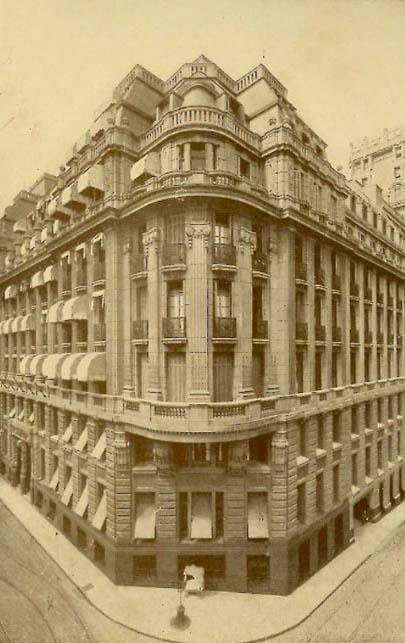

La empresa constructora, especializada en cemento armado, nació en una Asamblea General el 14 de mayo de 1913 en la cual participaron prestigiosos representantes de la industria, la banca y el comercio. En dicha reunión fue nombrado presidente el señor Samuel Hale Pearson, en tanto el Dr. Ingeniero Roberto Hartmann -junto con Juan M. Goedhardt, entre otros- ejerció como Director Gerente entre el 14 de mayo de 1913 y el 31 de octubre de 1924, además de ser Director Delegado entre el 29 de diciembre de 1924 y el 19 de febrero de 1936 y presidente del Centro de Ingenieros Alemanes en Argentina en 1915. Varios de los miembros de GEOPÉ ya trabajaban asociados desde 1906, realizando el dragado de los Canales del Delta, los depósitos fiscales en el Dique 4 del Puerto y el subterráneo de la línea “A” entre Plaza de Mayo y Plaza 11 de Septiembre (1911). Entre las construcciones de corte ingenieril y de gran escala que la compañía realizó se destacan además de muelles, puentes y puertos, distintas obras de saneamiento que requirieron complejas resoluciones tecnológicas, tales como los frigoríficos ‘La Blanca’ y ‘La Plata Cold Storage’ (ambos de 1911), las Cloacas Máximas de Sarandí y de Berazategui (1913 y 1917), la Galería Güemes (1915), el frigorífico “Armour” (La Plata, 1916); los ‘Establecimientos Gráficos Argentinos’ en calle Cevallos 1643, los talleres ‘Thyssen-La Metal’ (Avellaneda, 1921), entre otras. Por el volumen construido, sobresalen las dos super usinas ubicadas en el espigón Vº de Puerto Nuevo: la obra de la CADE requirió en 1926 del montaje de un dique de 37 hectáreas, además del empleo de cañerías de toma de sección similar a la de los túneles del subte y tardó apenas dos años para poner en funcionamiento su primera turbina! Durante 1928, la otra distribuidora de electricidad –CIAE-, también le encargó la edificación de su usina, que además de ser vecina a la anterior y similar en tamaño, fue finalizada en 1932.

GEOPÉ construyó también el edificio Staudt (1913), el Correo Central y la Confitería del Molino (1915), el Colegio Nacional de Buenos Aires (1918), la Escuela Carlos Pellegrini (1920), la ex Facultad de Derecho en Las Heras 2214, el edificio Bullrich (1920), el de Esmeralda 1045 y el estadio del Racing Club en Avellaneda con capacidad para 150.000 espectadores, entre otras.

Sus aptitudes para la resolución de complejas estructuras articulaban desde oficinas plenas de profesionales y conformaron la clave para que, en la década de 1930, GEOPÉ fuese la autora material de las nuevas ideas que el movimiento moderno impuso en Buenos Aires. Es que, entre las obras de arquitectura, su protagonismo estuvo presente en la construcción de los primeros rascacielos porteños con técnicas totalmente nuevas y estructuras de gran envergadura, como cúpulas invertidas para el COMEGA (1931) y el SAFICO (1932-33), también participó en la construcción del Obelisco y en las casi doscientas casas baratas que la Compañía de Construcciones Modernas levantó bajo el nombre de “Barrio Varela”, en el bajo del barrio de Flores de la ciudad de Buenos Aires. Desde mediados de los años ’30 y durante las dos siguientes décadas la firma, fuera por el volumen y calidad de construcción, así como de inversiones realizadas, también en el interior del país, se mantuvo entre las primeras entre sus pares del continente.

Bibliografía Imágenes tomadas del Álbum / Bilder aus dem Album “GEOPE” COMPAÑÍA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS S.A. – EMPRESA CONSTRUCTORA, EDITOR: Establecimiento Gráfico Jorman- Bs. As. (sin año de edición), Buenos Aires. Existente en el archivo del Instituto de Arte Americano, IAA/FADU/UBA.

Colaboración Patricia Méndez: Es arquitecta e investigadora. Se ocupa de la arquitectura del siglo XX. Coordinadora Técnica del Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana (CEDODAL).

Una familia y sus fotos del norte de Santa Fe de hacia 1900

Lorenzo Güller, 1858 Huttikon, Zurich, Suiza

A mediados del siglo XIX llegaron a nuestras tierras muchos inmigrantes en busca de mejor vida y posibilidades, entre ellos dos personas que luego se conocerían y formarían una familia en Argentina: Lorenzo Güller y Elisa Bichsel, ambos suizos.

Se radicaron primero en Colonia Esperanza, una importante colonia suiza, en la provincia de Santa Fé, afincándose luego en el norte de la misma provincia, una zona que aún era territorio virgen. En esta provincia se han establecido innumerables familias suizas, fundadoras de importantes colonias, muchas de las cuales aún existen y están habitadas en gran parte por sus descendientes.

Elisa Bichsel nacida en 1863 en Bargen cerca de Berna y Lorenzo Güller nacido en 1858 en Hüttikon cerca de Zurich, formaron una familia de seis hijos, cuyos descendientes han guardado con mucho amor objetos de sus antepasados, como un importante archivo fotográfico. Este nos habla de la vida cotidiana en estas tierras lejanas, de características muy diferentes a la suiza natal, de climas tropicales, de víboras y tigres, de indios y de trabajo duro, pero también de las tradiciones suizas que se siguen manteniendo a miles de kilómetros de distancia y de la convivencia con personas de otras costumbres y culturas. En fin, un documento muy interesante tanto para la familia que lo atesoró durante más de cien años y como para el público en general, que puede disfrutar desconocer el proceso de inmigración e integración.

Este archivo se distingue por la particularidad de que tanto el padre como los hijos han sido los autores de las fotografías, e incluso las han revelado y ampliado. Gracias a esto hoy podemos tener este interesante documento de una época pasada. La familia Güller siguió manteniendo los lazos con su Suiza natal a pesar de la distancia.

Bibliografía y Colaboración Leila Makarius – https://www.bamarte.com.ar/index.php/artes-visuales/muestras/muestras-cerradas/22983-fotografias-de-la-familia-gueller-museo-de-arte-hispanoamericano-isaac-fernandez-blanco – https://proyungas.org.ar/historias-de-inmigracion-un-recorrido-en-fotos-por-la-vida-de-los-colonos-en-la-argentina-del-siglo-xx/

J

Dos naciones, una ciencia

25 de diciembre de 1866 – Nördlingen, Baviera, Alemania, 6 de mayo de 1956 – Buenos Aires, Argentina

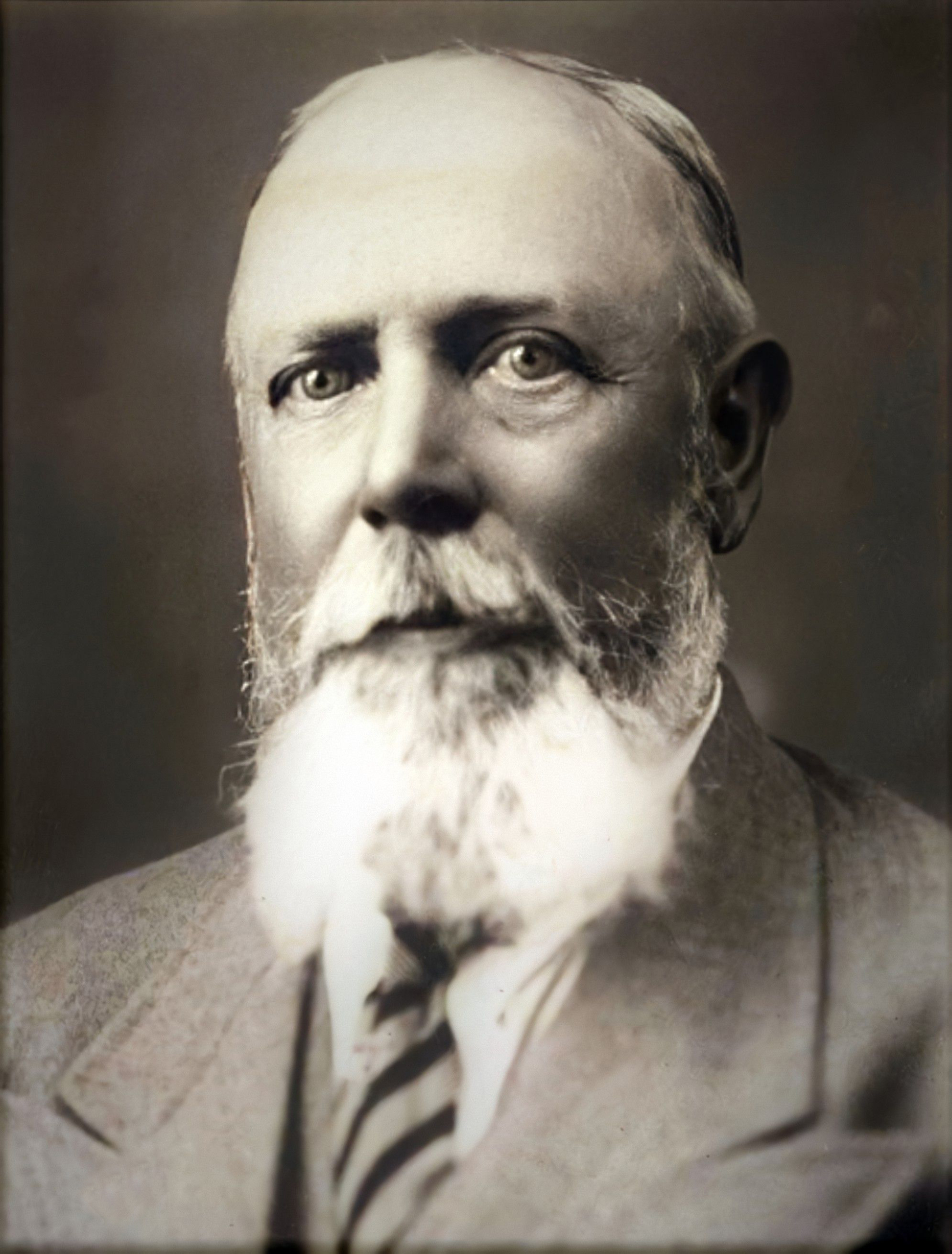

Christfried Jakob fue un eminente médico germano-argentino, neurólogo, psiquiatra, neurobiólogo y neuropatólogo, polímata que despuntó la investigación sistemática del sistema nervioso en Argentina y fue el primer neurocientífico del país. Representó en su campo a la Argentina en varios congresos internacionales. Nació en Nördlingen, Baviera, el 25 de diciembre de 1866. Hijo de Babette Körber (1841-1902) y Gottfried Jakob (1839-1905), un poeta local, recordado en esta zona. En Augsburgo concluyó el Gymnasium. El sistema educativo alemán incluía en su programa humanista la enseñanza de ciencias naturales, y los pensamientos de Darwin o Haeckel e incluso de los ya clásicos, como Kant, Goethe y Schiller, impulsaron su curiosidad en filosofía natural. En 1891, se graduó de médico en Erlangen-Nürnberg, donde estudió con el eminente Prof. Dr. Adolf von Strümpell (1853-1925), su mentor. Contrajo matrimonio con Sophie Schiffner (1870-1945) y desde 1894 practicó durante cinco años en Bamberg como psiquiatra y neurólogo y comenzó un arduo trabajo de divulgación científica. Llegó a la Argentina contratado por el Gobierno a través de la Facultad de Ciencias Médicas de la U.B.A., (se designó la fecha de su llegada, el 17 de julio de 1899, como Día del neurocientífico argentino en 1982). En Buenos Aires fue el primer jefe del Laboratorio de Anatomía Patológica del Hospicio de las Mercedes (actual Hospital Borda) desde 1899 hasta 1910; y del Laboratorio – Pabellón de Anatomía Patológica del Hospital Nacional de Alienadas (hoy Hospital Moyano) desde 1913 hasta 1946. También dirigió el laboratorio del Hospital San Roque (actual Ramos Mejía) y colaboró con el Hospital Durand.

En la Universidad de Buenos Aires fue profesor en la Facultad de Medicina, donde impulsó la incorporación de la embriología al plan de estudios, desde principios de siglo. En 1942 recibió el Premio Holmberg por su trabajo El embrión humano.En la Facultad de Filosofía y Letras fundó el primer Instituto de Biología, materia incorporada por élen la enseñanza de Ciencias Sociales. En la Universidad Nacional de La Pata, enseñó en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y en la Escuela Preparatoria de Medicina. Fue profesor consulto en la Facultad de Derecho de la U.B.A. y perito forense en la Justicia, asentando precedentes de psiquiatría en relación a las ciencias jurídicas. Asimismo, colaboró con distintas Universidades del país como la Univ. Nac. de Córdoba y del Litoral. Desde su Escuela Neurobiológica Germano-Argentina, apadrinó tesis e investigaciones y durante largas generaciones fue maestro tanto de estudiantes como colegas, que encuentra adeptos hasta la actualidad. Realizó la primera cuantificación neuronal de la corteza cerebral (1909) y de todas las estructuras nerviosas, utilizada por todos los científicos de la época. A partir de estudios de la fauna argentina descubrió el centro visceral, explicando el circuito de la emocionalidad (1907-1910): elCircuito de Jakob debería ser reconocido en la historia de la medicina. Precursor de las neuronas espejo, demostró la función sensomotriz de la corteza (1912). Anticipó el concepto de epigenética (1918), décadas antes de su desarrollo. Inició los estudios de la fisiología de la memoria (1918-1933). Detalló la trasmisión nerviosa a través de procesos físico-químicos antes de que se acuñara el término neurotransmisores (1941). Efectuó un mapeo del genoma, con el osado número de 24.000 genes para el ser humano (1942), asombrosa aproximación del genoma que recién supimos en el nuevo milenio, por citar algunos.

Creó e impulsó el proyecto El cinturón boscoso periurbano (1915) – cinturón ecológico de Buenos Aires. Inauguró la Biogeografía Argentina (estudio de la topografía, flora y fauna), incorporando material en los manuales escolares y universitarios. Promovió el turismo andino y las obras necesarias para este fin. Pionero en la exploración de la zona del Cerro Tronador, bautizó montañas, lagos y ríos. Colaboró con el Instituto Geográfico y brindó un Plan de aprovechamiento de los recursos acuáticos andinos. Dos lugares icónicos de la zona de Bariloche evocan su actuación: el Lago Jakob y La mirada del doctor.

Dejó una bibliografía de 250 trabajos entre libros y artículos, casi todos en castellano. Su obra maestra, Folia Neurobiológica Argentina (1939-1946), es un compendio de 8 tomos de relevante vigencia en las neurociencias modernas.

En los Laboratorios de los Hospitales Borda y Moyano, al presente existe parte de su legado material: aparatos de la época, placas histológicas, micro y macrofotografías, moldes y preparados humanos y animales. Requeriría urgentemente su puesta en valor como patrimonio argentino científico, histórico y cultural.

Dijo: Soy un hombre que cree obstinadamente que este mundo es para los optimistas, pues ¡la misma naturaleza nos lo enseña! Y así, preveo firmemente un porvenir más grande, bello y potente de la humanidad futura que realizará todo esto y más aún de lo que hoy podríamos soñar con nuestros cerebros estrechos.

Bibliografía Alejandra Molina está por publicar (2024) una nutrida biografía de Christfried Jakob. Locutora Nacional. Licenciada en Psicología. Becaria del Centro Regional de Computación y Neurotecnología – CeReCoN U.T.N. (regional Mza.) proyectojakob@gmail.com.

K

Un criollo lindo

5 de agosto de 1890 – Viena, Austria – 27 de enero de 1956 – Buenos Aires, Argentina

Erich Kleiber era el Generalmusik-direktor de la Berliner Staatsoper, cuando en 1926 visitó por primera vez Argentina para dirigir una serie de conciertos sinfónicos en el Teatro Colón. Así fue que llegó al puerto de Buenos Aires, el 20 de agosto a bordo del buque de bandera italiana Giulio Cesare. El 14 de septiembre dirigió dos fragmentos de Parsifal de Richard Wagner y Un Réquiem Alemán de Brahms, en castellano, pero con “auténticas anotaciones vienesas durante el ensayo”, como dirá el mismo Kleiber. En referencia a este concierto el crítico del diario La Prensa escribió en aquel entonces:

Erich Kleiber, lució una vez más, sus notables dotes, que tantos admiradores le han granjeado. Sus versiones de “Preludio” y “Encantamiento del Viernes Santo”, del “Parsifal” de Wagner, fueron muy personales, aunque algo faltas de misticismo, sobre todo el segundo fragmento, que resultó un tanto amoroso; por lo visto –acaso por razones étnicas– el sentimiento cristiano, del que tan hondamente está impregnado “Parsifal”, no se aviene al temperamento de este director.

Como hicieron los nazis años más tarde al incorporarlo –erróneamente- al listado de músicos judíos, el dueño de estas palabras calificó al director Kleiber como un no cristiano, según se trasluce en su escrito.

Luego de esta primera visita a Buenos Aires, Kleiber volvió a Alemania dejando en este escenario –además de Parsifal– la novedad de la Cuarta Sinfonía de Gustav Mahler, y la Sexta Sinfonía de Ludwig van Beethoven, entre otras tantas obras. Se llevó en su corazón, la sonoridad del tango, que lo cautivó en el abrazo de la danza, y en su valija, un contrato para varios conciertos para regresar al año siguiente a nuestro máximo coliseo. En la temporada de 1927, de nuevo en Buenos Aires, Kleiber dedicó parte de los conciertos sinfónicos a conmemorar los cien años de la muerte de Ludwig van Beethoven, y se escuchó por primera vez en esta sala, el ciclo integral de sus sinfonías y la Misa Solemnis. Además, en Buenos Aires, Kleiber encontró el amor: Ruth Goodrich una mujer norte-americana de origen esloveno que trabajaba en la Embajada de Estados Unidos. Ella estaba de visita en un ensayo en el Colón con un amigo alemán. Esa misma noche cenaron todos juntos en el Club Alemán y muy poco tiempo después se casaron en Berlín. Pero todo se ensombreció. En los años treinta, Berlín ya no era posible para Kleiber. Como para tantos otros, día a día todo se puso más complejo. En noviembre del 34, mientras dirigía la Suite Lulú, alguien gritó desde el anonimato de la sala “Heil, Mozart”. Kleiber, tranquilo y con un dejo de ironía le respondió que estaba equivocado, que en realidad, la obra era de Alban Berg. La música dodecafónica ya no era una opción en el mundo nazi. Ni otras vanguardias artísticas, ni el music hall, ni el jazz, ni los judíos, ni los comunistas, ni los oponentes al régimen. En el siguiente enero, Kleiber realizó sus últimas funciones en la Staatsoper y se despidió de Berlín con Tannhäuser.

Otros escenarios europeos lo cobijaron por un tiempo hasta que en 1939 se estableció –por varios años– en forma permanente en Buenos Aires. Kleiber, adoptó la ciudadanía argentina y trabajó en el Teatro Colón hasta algunos años después de finalizada la Guerra. Su hijo Carlos –nacido en Berlín– comenzó en estas tierras el recorrido por la música que lo condujo a convertirse en un gran director de orquesta.

El violinista Carlos Pessina, amigo de Erich, padrino de su hijo Carlos e integrante de la orquesta del Teatro Colón durante treinta años, cuenta en la biografía que escribió John Russel sobre Kleiber, que este músico “tenía un sentido del estilo que era realmente milagroso y que se manifestaba tanto en los valses de Johann Strauss o en las Danzas Eslavas de Dvorák”. Pessina recuerda que en un ensayo lo conmovió tanto su forma de dirigir el número “La Campera” –que es el tercer movimiento del poema sinfónico Escenas argentinas compuesta por Carlos López Buchardo–, que le gritó “criollo lindo”. Kleiber le pidió explicación a semejante exclamación, a la que Pessina le dijo que “criollo” significa “hijo del país”. Según Pessina, ningún músico había captado con tanta perfección la esencia de esta obra argentina. El día que Mozart hubiera cumplido 200 años, Kleiber murió en Suiza. Una placa en el Colón lo recuerda con una frase que repetía con frecuencia: “La rutina y la improvisación son los dos enemigos mortales del arte”.

Colaboración Silvia Glocer

Ingeniero agrónomo, alto funcionario del INTA

4 de diciembre de 1911 – Tornquist, provincia de buenos Aires, Argentina – 7 de mayo de 2001 – Buenos Aires, Argentina

Walter Federico Kugler nació el 4/12/1911 en Tornquist, provincia de Buenos Aires. Sus padres fueron Ricardo Kugler, agricultor, y María Löffler. Cursó sus estudios primarios en la Barracas Schule en Buenos Aires y los secundarios en la Escuela de Agricultura y Ganadería de Santa Catalina, dependiente de la Universidad de La Plata, egresando como Perito Agrónomo en 1929. Inició sus estudios universitarios en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata, donde egresó en 1933 como Ingeniero Agrónomo. Su trabajo de graduación versó sobre la madurez fisiológica y comercial del grano de trigo. Comenzó sus actividades profesionales en la Junta Reguladora de Granos, pasando en 1935 al Instituto Fitotécnico de Santa Catalina donde se dedicó al mejoramiento del lino.

En 1937 fue designado director de la Estación Experimental Pergamino del Ministerio de Agricultura de la Nación, cargo que ocupó por más de 29 años. Kugler transformó esta estación experimental modesta, habilitada en 1912 por el Ministerio de Agricultura, en la más importante del INTA, líder en la experimentación e investigación en la región agrícola más importante del país. «Es muy posible que la obra experimental del investigador se pierda, y en la intimidad de su alma Kugler añore el laboratorio y la parcela de ensayo; pero el país ha ganado un notable organizador de la labor investigadora. Su misión de conductor en la programación experimental y extensionista en una de las regiones agrícolas más ricas del mundo exige condiciones, cualidades y sentido de la responsabilidad difíciles de reunir, y por eso su rendimiento a la sociedad tiene valores tan ponderables»2. Con motivo del cincuentenario de dicha estación experimental, Kugler señaló con acierto: «Analizando el desarrollo de nuestra economía, comprobamos que con precisión matemática las Facultades, Institutos de Investigación y Estaciones Experimentales Agropecuarias, siempre fueron creadas en períodos de depresión económica. Si a poco de iniciar sus actividades la situación económica mejoraba, las mismas desaparecían o languidecían en su desarrollo. Si por el contrario la situación se tornaba aun más desfavorable, no se tenía la paciencia suficiente como para esperar que rindieran sus frutos»3 y agregó: «La falta de apoyo, inestabilidad y desinterés de la comunidad por estas actividades, acarrearon consecuencias desastrosas a pesar del buen comienzo»4 y «Convendría señalar que sin científicos no se puede avanzar en las técnicas; y que sin éstas no habrá progreso»5 Entre los años 1949 y 1963 ejerció también la dirección del Centro Regional Pampeano, organizando, promoviendo y coordinando la investigación y extensión a nivel regional.

El Presidente Arturo Illia lo designó Secretario de Agricultura y Ganadería durante su presidencia (1964-1967). En las «Ideas que animarán la acción de la Secretaría de Agricultura y Ganadería en el período 1963-1969»6 propuso los siguientes objetivos: 1) Modificar el régimen impositivo substituyendo en la medida de lo posible los impuestos sobre la producción y la renta por otro que grave la tierra de acuerdo a su productividad potencial. Para ello impulsó decididamente la confección de la Carta de Suelos de la República Argentina, cuyo primer tomo, la hoja correspondiente a Pergamino, se publicó en 1972 y fue prologada por él. 2) Mejorar el crédito agrario mediante acciones tales como la asistencia técnica a las sucursales bancarias y un mayor control del empleo del crédito, entre otras. 3) Flexibilizar la tenencia de la tierra, completando la etapa del Plan de Transformación Agraria de 1957 y restableciendo la perdida confianza en el arriendo. 4) Coordinar la capacitación técnica entre instituciones oficiales, universidades y entidades privadas dedicadas a la enseñanza y la investigación. 5) Reajustar la política de desarrollo industrial, coordinando más estrechamente éste con el agropecuario, y adoptando un régimen proteccionista elástico y racional. 6) Prever las medidas adecuadas, en materia de mercados e infraestructura, para hacer frente a los incrementos de la producción.

Ocupó el mismo cargo desde mediados de 1970 hasta abril de 1971 durante la presidencia del Gral. Roberto Levingston. En este período impulsó la creación de un depósito de germoplasma en la Antártida y la primer versión del anteproyecto de Ley de Semillas. Entre ambos períodos fue Director General Asistente de Investigaciones Agrícolas del INTA durante 1967-68 y Coordinador General del Programa Cooperativo de Mejoramiento de Maíz y Trigo INTA-CIMMYT durante 1968-70. En este tiempo se consolida su relación con Norman Borlaug, Premio Nobel de la Paz 1970, en ese entonces a cargo del CIMMYT en Méjico. Fruto de esta relación fue la introducción de los trigos enanos (o mejicanos) que posibilitaron la fertilización, la promoción del uso de fertilizantes avalados por los resultados de una red de ensayos montados al efecto, la creación del primer banco nacional de germoplasma con ambiente regulado y la recolección de material genético de maíz, maní y papa en centros de origen.

Entre 1971 y 1972 fue miembro del Consejo Directivo del INTA representando a CONINAGRO y entre 1972 y 1973 Director Nacional del INTA. Entre 1974 y 1978 fue director del Proyecto PNUD-FAO-EMBRAPA (en Passo Fundo, Brasil) que permitió el desarrollo e incremento de la producción de trigo en Brasil. En ese mismo período fue miembro del Consejo Internacional de Recursos Fitogenéticos (IBPGR). Durante la década del 80, desde la presidencia de PROSA (Centro para la Promoción de la Conservación del Suelo y el Agua) impulsó la introducción del tema conservacionista en la enseñanza primaria y la concreción del primer diagnóstico sobre el deterioro del ambiente en la Argentina.

El Ing. Kugler fue designado académico de número de la Academia en 1967, Su disertación, al incorporarse, se dedicó al »Desarrollo e investigación agropecuaria».Fue distinguido con el Diploma de Reconocimiento del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de la OEA en marzo de 1964 y con la Medalla al Mérito de la FAO por su apoyo a la preservación de los recursos genéticos del maíz. Bajo el gobierno del presidente Frei de Chile le fue conferida la Gran Cruz al Mérito en junio de 1966. En 1991 fue designado Profesional Emérito del INTA.

Casado con Estela Nora Padín, nacieron en ese hogar Walter, Hugo, Roberto y Enrique. Walter F. Kugler falleció en Buenos Aires el 7 de mayo de 2001 a los 89 años de edad.

Bibliografía El Archivo Centro DIHA guarda sobre la familia Kugler una entrevista con un nieto de Walter Federico, donada por German Kratochwil, de la que citamos lo siguiente: “Ricardo Kugler [el padre de Walter Fernando había inmigrado de niño con su familia, un panadero] fue en 1922 uno de los fundadores de la Sociedad Germánica de Tornquist. Además se desempeñó como juez de paz y en el Consejo Escolar. Varios de sus descendientes ocuparon destacados cargos públicos: su hijo Adolfo fue intendente de Tornquist, al igual que su nieta Marisa, también elegida diputada provincial. Otro hijo de Adolfo, Juan Ricardo, fue ministro de Recursos Hídricos de Río Negro. Walter Federico, hijo mayor de Ricardo y María Antonia Löffler, fue uno de los fundadores del INTA y ministro de Agricultura de la Nación y, a su vez, su hijo Hugo Horacio fue la máxima autoridad del Instituto Forestal Nacional. Norberto; otro nieto de Ricardo, fue el administrador de CORFO Río Colorado.”

1) El autor agradece al Ing. Agr. Hugo Kugler los antecedentes proporcionados para esta biografía y la revisión de una versión preliminar. 2) Delpech, René. Un cuarto de siglo del Ing. Walter F. Kugler en la Estación Experimental Agropecuaria de Pergamino. Idia (Buenos Aires) 178:30. 1962. 3) Kugler, Walter F. El INTA y la Estación Experimental de Pergamino. Idia (Buenos Aires) 181:11-12. 1963. 4) Ibídem p. 13. 5) Ibídem p. 14. 6 Kugler, Walter F. La agricultura argentina en el año 1964.Discursos pronunciados por el Secretario de Estado de Agricultura y Ganadería Ingeniero Agrónomo Walter F. Kugler. Buenos Aires, Secr. de Agr. y Ganad., 1965. p. 40 y ss.

O

Músico

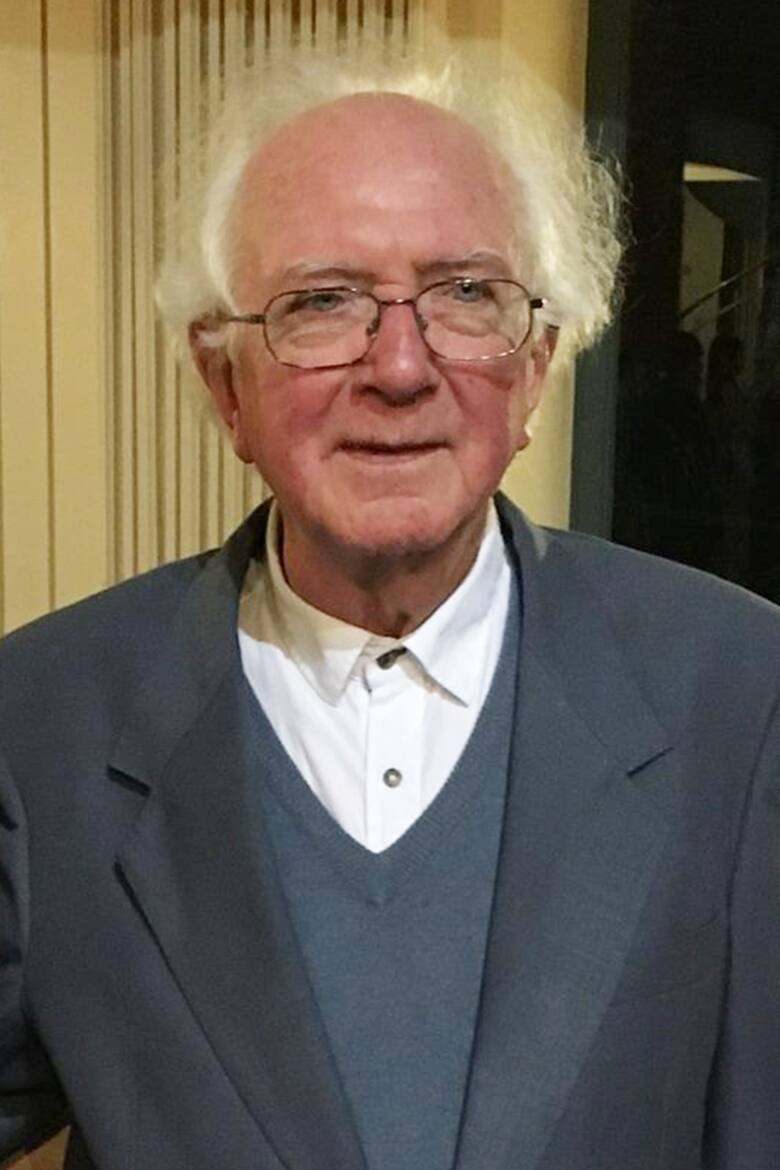

6 de junio de 1934 – Buenos Aires, Argentina – 21 de junio 2024 – Buenos Aires, Argentina

Se llamaba Guillermo Angel Opitz. Partió el 21 de junio de 2024 con 90 años a cuestas y una semana antes de un concierto dedicado a uno de sus compositores predilectos, Felix Mendelssohn. Las redes sociales de cantantes y músicos se inundaron de fotos suyas y mensajes tan sinceros como conmovedores. Los movía la gratitud hacia quien había dedicado su vida a estudiar y a enseñar, y a ser vehículo de la tradición alemana, que le venía por parte de padre. Erhard Opitz, oriundo de una familia de Kamenz, cerca de Dresde, mecánico y aficionado al violín, había emigrado a la Argentina huyendo de la primera Gran Guerra. Aquí conoció a la española Dolores Blanco, madre de Opitz. Esa raíz hispana tla dejó Guillermo plasmada en sus “Recordos de Galicia”, tres movimientos para corno inglés y cuerdas, y en su tarea al frente de los coros dedicados a la polifonía renacentista española que dirigió largamente en el Museo Larreta.

El Maestro Opitz desplegó una amplia actividad como compositor, pianista, director de coros y docente. Había nacido en Buenos Aires el 6 de junio de 1934 y poco después sus padres lo llevaron a Alemania, donde hizo sus primeras armas musicales en Dresde. Allí nació Rudolf, su hermano menor. Pero el fantasma de la guerra, y la necesidad de esquivar tanto el nazismo como el comunismo, determinó que la familia volviese a la Argentina (1949), lo que fue posible precisamente porque Guillermo había nacido aquí. Se trataba de una opción compartida por muchos connacionales de su padre, entre ellos dos que serían sus maestros, Guillermo Graetzer y Fritz Masbach, quienes tendieron el puente entre ambos continentes. Mas tarde, el Servicio de Intercambio Académico Alemán hizo posible que Opitz pudiera completar su formación como director en Munich y Hamburgo.

Como pianista integró diversas agrupaciones de cámara, como director dialogaba desde su atril con el recordado concertino de la Orquesta Estable del Colón, Carlos Pessina, y en otra etapa con el violonchelista francés Paul Tortelier.

Trabajó como maestro preparador con la Ópera de Cámara del Teatro San Martín junto a Ferruccio Calusio y como maestro interno del Teatro Colón, institución a la que quedó vinculado a través del Instituto Superior de Arte y de su cátedra de Música de Cámara. Su conocimiento de la voz y el repertorio lírico lo llevó a fundar en 1983 la Fundación Música de Cámara, acaso su creación más personal y fecunda que a su muerte transitaba por su ano 41. Los becarios de esta fundacion han alcanzado inserción en la vida musical y cimas artísticas que sin su sabia guía habrían sido mucho más difíciles de lograr.

El maestro Opitz era enemigo del brillo vacío; su ámbito por excelencia era la vocalidad camarística, ya sea individual de conjunto o coral, y su repertorio, ajeno a los grandes espectáculos visuales y sonoros que suponen la ópera y la música sinfónica. Sus clases dedicadas “solamente” a un compositor, en general de canción de cámara en lengua alemana, recorrieron la geografía del país, convocado por diversas entidades académicas. Su pasión por los Lieder, en especial de Schubert, Schumann, Brahms y Wolf, a los que se sumaba la canción de cámara francesa, y por supuesto, Bach, involucraba por entero a los participantes de sus cursos, que culminaban generalmente en un concierto público.

Se llamaba Guillermo Angel Opitz. No usaba su segundo nombre, pero estuvo marcado por su significante, incluso por aquel originario de mensajero de buenas nuevas que él supo transmitir en abundancia.

Colaboración Daniel Varacalli Costas

P

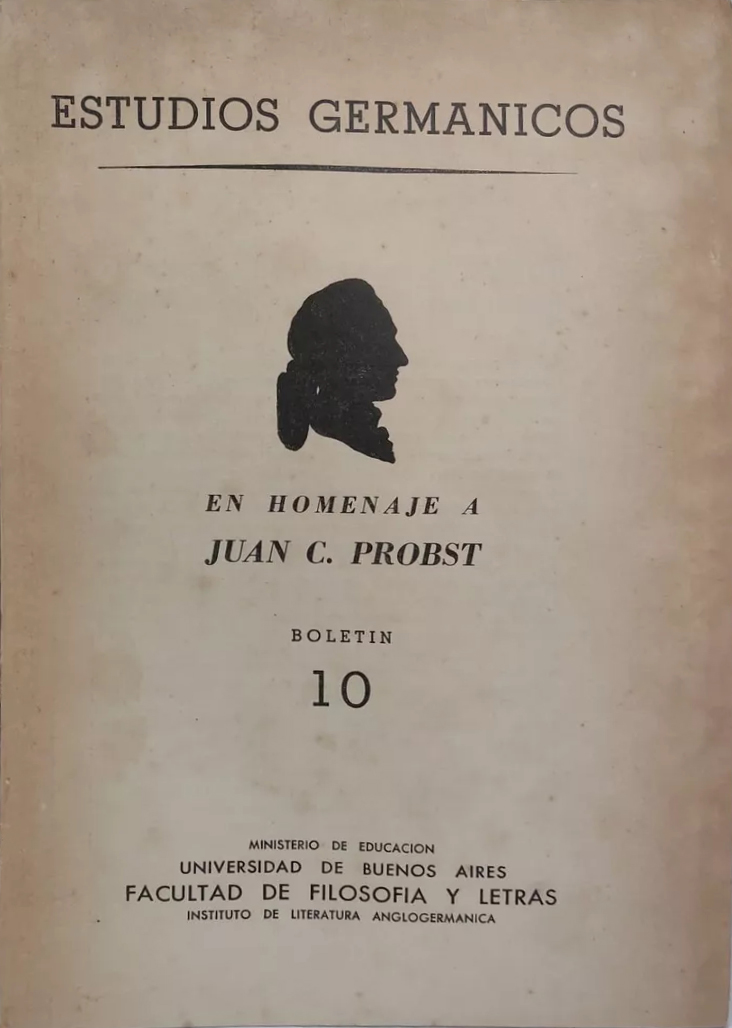

Germanista, profesor de Literatura Alemana y primer director del Instituto de Estudios Germánicos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires

12.03.1892 – Nuremberg, Alemania. – 14.03.1973 – Buenos Aires, Argentina.

Destacado germanista, profesor de Literatura Alemana y primer director del Instituto de Estudios Germánicos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Tradujo obras de literatura alemana al castellano. Alemán de nacimiento, obtuvo su formación universitaria en Argentina, distinguiéndose en ese aspecto de otros germanistas de “primera generación”, como su colaboradora, la Dra. Ilse Masbach de Brugger, o como Alfredo Dornheim.

Hans Carl (castellanizado, Juan Carlos) Probst nació en 1892 en Núremberg, Alemania dentro de una familia de comerciantes. En 1910 emigró recién graduado del Königliches Realgymnasium a la Argentina con el objetivo de expandir la empresa familiar, que importaba materias primas desde dicho país. En 1918 obtuvo su título de doctor en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Entre sus profesores destaca Ernesto Quesada.

En dicha facultad se desempeñó como profesor adjunto de Literaturas de la Europa Septentrional desde 1936 y como profesor titular de la misma desde 1947 (nombrada como Literatura Alemana a partir de 1952, separada de Literatura Inglesa). Como director del Instituto de Estudios Germánicos (IEG) desde sus comienzos en 1937 hasta 1955, institucionalizó la Germanística en la UBA, tras los primeros avances de Mauricio Nirenstein desde 1922 y de Alberto Haas en 1928. Este Instituto se convirtió luego en modelo para otros similares a lo largo del país, como el de la Universidad Nacional de Cuyo creado en 1942. El IEG se proponía difundir la lengua y la literatura alemanas por medio de cursos, conferencias y publicaciones. Tanto desde la cátedra como desde el Instituto, trabajó junto a colegas alemanes que habían emigrado a Argentina durante la década de 1930, como Wilhelm Thiele e Ilse Masbach de Brugger.

Además de su tesis doctoral sobre la historia de la educación colonial, Probst publicó numerosos artículos y traducciones de Literatura Alemana. En 1918, su último año como estudiante, ya había dirigido la revista estudiantil Verbum (1911-1948). Entre sus tareas en el IEG, organizó una biblioteca especializada (hoy llamada “Heinrich Heine”), catalogó la bibliografía alemana traducida al castellano y editó dos publicaciones.

La primera de ellas fue el Boletín de Estudios Germánicos, luego llamada Estudios Germánicos (1939-1955). Contenía catálogos de libros recibidos que formarían parte de la biblioteca del IEG, reseñas vinculadas a la Germanística de Alemania, artículos de Alemania traducidos, así como artículos originales de germanistas argentinos y alemanes. Sus redactores fueron Guillermo Thiele e Ilse Masbach de Brugger. La otra publicación fue la Antología Alemana (1944-1968), realizada junto con sus colaboradores y discípulos [1]. Esta serie de fascículos significó un intenso trabajo de traducción al castellano de grandes obras de la literatura alemana desde sus comienzos hasta el romanticismo. Representó un primer repertorio que ayudaría, incluso en España, en la conformación de un canon de literatura alemana traducida al castellano. Incluyó las obras que el docente de escuela secundaria alemán, Hans Röhl, había mencionado en su Breve historia de la literatura alemana, texto que Probst mismo había traducido en 1938.

Probst también mantuvo un vínculo cercano con la Institución Cultural Argentino-Germana (ICAG), donde organizó diversos cursos, conferencias y homenajes. En 1955, Probst, junto con otros profesores, fue cesado de su cargo por la Revolución Libertadora.

En 1971 fue nombrado director honorario del IEG y profesor emérito en la Facultad de Filosofía y Letras. Falleció en Buenos Aires en 1973.

El Fondo Personal Probst fue donado al Centro DIHA por la Dra. Lila Bujaldón de Esteves en 2022.

Bibliografía Bujaldón de Esteves, Lila, “Juan C. Probst”. En König, Christoph et al. Eds.

Internationales Germanistenlexikon 1800-1950. Vol. 3. Berlín, New York: De Gruyter, 2003: 1432-1434.

Bujaldón de Esteves, Lila. Historia de la germanística argentina. Buenos Aires, Argentina: Asociación Argentina de Germanistas. (Anuario argentino de germanística. Anexo 1:) 2006. Bujaldón de Esteves, Lila. “Bibliotecas perdidas, bibliotecas recuperadas. Peripecias de las bibliotecas de los germanistas argentinos”. Cuadernos del Archivo (Temas de la inmigración de habla alemana en la Argentina), Año I, N°1 ( 2017): 28-46. Bujaldón de Esteves, Lila y Rohland de Langbehn, Regula. «Germanistik an den staatlichen Universitäten Argentiniens». En: Germanistik in Lateinamerika Entwicklungen und Tendenzen. Universitätsverlag Göttingen, 2021. Disponible en línea: https://doi.org/10.17875/gup2021-1813.

Estos fascículos presentan sucesivamente diversas referencias de edición, según la cambiante denominación de la dependencia que los publicaba: el Instituto de Literatura de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad de Buenos Aires (UBA); el Instituto de Literatura Anglo-Germánica de la FFyL de la UBA; el Instituto de Estudios Germánicos de la FFyL de la UBA; el Instituto de Literatura Alemana de la FFyL de la UBA. Tras su cesación en la UBA en 1955, debió buscar otras ayudas y es allí cuando publicó los últimos fascículos de la Antología desde la Institución Cultural Argentino-Germana y recibió incluso apoyos por parte de organismos alemanes de difusión cultural (Inter Nationes y Embajada Alemana en Argentina) (Bujaldón de Esteves, 2006).

S

Aventureros de la antigua fotografía. El sorprendente caso del austríaco Antoine Schier

Aproximado 1845/1900

De acuerdo a la información reunida, el germano A. Schier en la Argentina actuó únicamente en la ciudad de Buenos Aires a partir de los primeros años de la década de 1870. Esta urbe cosmopolita había congregado desde el año 1843 el mayor número de fotógrafos profesionales, cuya amplia mayoría se encontraba relacionada al redituable negocio de la retratística social, y efectivamente, no hemos detectado en la obra de A. Schier otro tipo de registros como, por ejemplo, vistas urbanas, tomas rurales o personajes y costumbres de la época. Antes de establecerse en Buenos Aires, Schier había viajado por el Cercano Oriente, países árabes y Egipto, y exhibía fotos exóticas de estas regiones.

Alexander ubica a Schier en la evolución de la daguerrotipia a la fotografía, recordando los numerosos fotógrafos que se establecieron antes de 1900 en Buenos Aires. En este sentido destaca el papel que A. Schier desempeñó como integrante de la segunda generación de los nuevos «fotógrafos» pues, la primera etapa, se había iniciado a partir de la década de 1840 gracias al arribo de un puñado de «Daguerrotipistas» y «Ambrotipistas» pioneros. Estos precursores fueron reemplazados a partir del año 1860 y en forma gradual por los flamantes fotógrafos, gracias a la evolución del revolucionario proceso negativo-positivo.

Alexander relata los cambios de ubicación del atelier de Schier, primero junto con un socio, en la calle Suipacha, pero después en un sitio más conveniente: “ya consolidado en su recorrido comercial, optará por un local ubicado en la arteria preferida por los grandes fotógrafos de su época -entre ellos Christiano Junior y Alejandro Witcomb-, la calle Florida.” Ya instalado en este punto neurálgico, un retrato que corresponde a un caballero no identificado de enormes patillas, lleva al dorso otra versión de la publicidad impresa litográficamente, aquí en color rojo; la misma se encabeza con la famosa Cruz al Mérito – o Zivilverdienstkreunz en alemán – instaurada hacia 1850 por el joven soberano Francisco José, consistente en su corona sobre una cruz y al centro las iniciales «F.J.». Y a continuación el siguiente texto: «Schier / Fotógrafo / [Con]Decorado por S.M. el Emperador de Austria / 105 Florida / Buenos Aires».

Entre otros, “posó para A. Schier en Buenos Aires hacia el año 1879, el sabio Karl Hermann Burmeister (1807-1892). Se trata de un retrato a medio cuerpo esfumado y en el formato «carte-de-visite» que muestra al célebre naturalista y paleontólogo alemán, cuya carrera científica la desarrolló en gran parte en Argentina. Curiosamente este ejemplar se conserva en la lejana Nueva Zelanda.”

Sufragismo e igualdad de derechos femeninos, beneficencia y caridad, promoción social de mujeres y niños, ayuda al refugiado, educación popular y militancia democrática

15 de agosto de 1898 – Buenos Aires, Argentina – 4 de septiembre de 1964 – Buenos Aires, Argentina

Sufragismo e igualdad de derechos femeninos, beneficencia y caridad, promoción social de mujeres y niños, ayuda al refugiado, educación popular y militancia democrática. Ése fue el ideario de Ana Rosa Schlieper, quien pudo verlo plasmado en sus muchos logros. Nacida en Buenos Aires el 15 de agosto de 1898, cursó estudios primarios (1904-1909) en una escuela pública, y secundarios (1910-1915) en un colegio católico romano, siempre en la Capital.

En 1913 estableció en su casa un taller de costura con el nombre mariano de “Mater Admirabilis”, para ayudar a damnificados por las inundaciones.

Casada en 1918 con el dirigente radical y terrateniente Guillermo Martínez Guerrero, inició desde joven, en el partido bonaerense de General Madariaga, un intenso trabajo social, presidiendo la Conferencia de Damas de San Vicente de Paul, que adquirió, en 1925, los terrenos donde construyó el Asilo y Colegio San José, dedicado a niños desamparados, confiado a una congregación religiosa francesa. También en General Madariaga impulsó la construcción del Hospital municipal (1925), que hoy lleva su nombre, y creó en él una escuela de enfermería para mujeres. Las ventajas de su pertenencia a una clase económicamente privilegiada, en aquella Argentina de perfil aún agropastoril, las canalizó en proyectos solidarios y en acciones generosas. Sólo por ese ethos, deberíamos ver en ella a una mujer ejemplar. Pero, además, asumió una militancia política activa dentro del radicalismo, luchando por el sufragio femenino. Organizó y fue vicepresidente del Primer Congreso de Mujeres Radicales celebrado en Córdoba. Antes, integró el movimiento femenino que en la década de 1930 se opuso al proyecto de modificación del Código Civil que amenazaba con dejar sin efecto las conquistas para la mujer casada, introducidas en 1926 al código de Vélez Sarsfield. En 1936 fundó la Asociación Argentina de Mujeres, que presidió entre 1938-1940.

Entre 1938-1943 presidió la Liga de Protección a la Joven (filial de la Obra internacional de Protección a la Mujer). Integró las delegaciones femeninas a las Conferencias Panamericanas de Montevideo (1933) y de Buenos Aires (1936), con propuestas de integración de las mujeres al organismo y reconocimiento de derechos civiles y políticos, entre ellos el sufragio femenino impulsado por todas las naciones de la organización, a través de la Comisión Interamericana de Mujeres, que presidió entre 1939 y 1943.

Fundó el Primer Instituto Modelo de asistencia Infantil para la atención preventiva y curativa del Niño (1941).

El Russell Sage College de Nueva York le otorgó el doctorado honoris causa en 1941. Presidió la Junta para la Victoria, organización femenina de apoyo a los Aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Obtuvo la Medalla de Oro de las Américas del Barry College de Miami (Florida) por su contribución al Panamericanismo (1942). Fue secretaria general del movimiento “Acción Argentina” y viajó a los Estados Unidos, invitada por la “League of Women Voters”, organizando una gira de divulgación por varias ciudades de aquel país. Fue perseguida y detenida por su militancia democrática durante el período 1943-1945, alojada en el Departamento Central de Policía y en la Cárcel del Buen Pastor. Fundó una organización de ayuda de guerra llamada Comité de la Victoria y presidió la Asociación de Protección a los Refugiados y Apátridas, que tuvo a su cargo un hogar para ellos. Por estas acciones (en las que, tanto comprometió su apoyo moral, como empeñó su asistencia material) recibió el premio internacional Nansen.

Murió en Buenos Aires el 4 de septiembre de 1964 y, desde el día siguiente, sus restos descansan en la bóveda familiar del Cementerio Alemán.

T

Un maestro alemán, ciudadano de Puerto Madryn

9 de abril de 1868 – Wernersdorf, Marienburg, Westpreußen, Preußen, Deutschland – 26 de septiembre de 1946 – Puerto Madryn, Viedma, Chubut, Argentina

Don José Toschke nació el 9 de abril de 1868 en Marienburgo, actualmente perteneciente a Polonia. Para 1896 se registra en el consulado alemán en Buenos Aires. Su historia en Puerto Madryn (Chubut) tiene muchas aristas que, a través de un trabajo colaborativo, la Asociación Cultural Galesa de Puerto Madryn -propietaria de la vivienda histórica que fuera de él- está intentando poner en valor. Los primeros registros en el sur, por publicaciones de época, lo sitúan en 1903 dando clases particulares en los campos de las familias Miche y Fischer, cercanos a Punta Ninfas. Para 1904 estaba dando clases particulares a los hijos de Roberto Gómez en Puerto Madryn. En 1905 funda el primer colegio de Puerto Madryn, de educación primaria, privado, no confesional y con opción de internado para varones. Este colegio, llamado “Sarmiento”, se mantuvo abierto hasta el fallecimiento del maestro Toschke, el 26 de septiembre de 1946, a los 78 años.

Don Toschke fue un vecino muy activo, participó en gran parte de las decisiones que la ciudad fue tomando, promotor de la organización de las instituciones de la ciudad desde 1907 cuando Puerto Madryn empezó a gestar la necesidad de tener autoridades. En 1909 integró la comisión para la primera elección de autoridades que se concretó en 1910. Durante 1914 y parte de 1915 fue presidente del Consejo Municipal y concejal en varios períodos.

En 1911Toschke solicitó la compra de una superficie de 2.500 hectáreas en el Territorio del Chubut. Sin embargo, la Dirección General de Tierras y Colonias denegó su solicitud, indicando que la tierra estaba reservada. A pesar de este revés, Toschke continuó con su labor educativa y comunitaria. En el Colegio Sarmiento, además de las clases de educación primaria, dictaba clases de alfabetización para adultos, de violín y de teneduría de libros en horario vespertino. Como docente fue muy exigente y dedicado, se ocupaba de la educación integral de los niños y niñas. Los varones que estaban internos en su colegio –la mayoría venían de campos de la Península y de la meseta– permanecían en la escuela, mientras que el resto –las niñas y los niños que vivían en la ciudad– cumplían el horario y volvían a sus hogares.

En 1931 viajó desde Alemania su sobrina Ana Juana Toschke para ayudarlo en la escuela y con su salud, ya que padecía diabetes. Ella es quien adquiere la vivienda asegurando que la misma siga en la familia y en 1959 la alquila parcialmente al Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET) para que allí funcione la primera escuela técnica de Puerto Madryn. Eran escuelas de artes y oficios que el gobierno nacional instalaba en forma itinerante para cubrir la enseñanza de una determinada especialización. Aquí fue una escuela de mecánica automotor durante 6 años. Esa escuela monotécnica, instalada en la casa donde estuvo el Colegio Sarmiento, fue dirigida por el profesor Rubén Arol Baldoni. Consideramos que fue instalada allí por el interés que el maestro Toschke siempre manifestó al Consejo Nacional de Educación sobre la necesidad de contar con una escuela técnica para que los estudiantes, al terminar sus estudios primarios, pudieran estudiar oficios para desarrollarse en su vida futura. La casa fue vendida por Ana Juana Toschke en 1971 con cláusula de usufructo. En 1985, cuando ella falleció, se la iba a demoler pero la Asociación Cultural Galesa de Puerto Madryn impidió que se la destruyera. Hoy es su sede, promoviendo en ella no solo la difusión de la cultura galesa sino manteniendo viva la historia del maestro y haciendo que la vivienda siga siendo un espacio de interpretación de la zona donde fue la primera urbanización de Puerto Madryn.

Creó e impulsó el proyecto El cinturón boscoso periurbano (1915) – cinturón ecológico de Buenos Aires. Inauguró la Biogeografía Argentina (estudio de la topografía, flora y fauna), incorporando material en los manuales escolares y universitarios.

Bibliografía Caminoa de Heinken, I. (2001). Pioneros de la costa del Chubut. Biblioteca Popular «Agustín Alvarez».Gueli, M., & Martín, L. (Año de publicación). Desarrollo de la educación en Puerto Madryn y zonas aledañas (1900 – 1950). Centro de Estudios Históricos y Sociales de Puerto Madryn. (1915). Renuncia a la presidencia municipal de Jose Toschke. Archivo Histórico de la Provincia del Chubut. http://ahp.museos.chubut.gov.ar/

Ana Maria de Sousa Joao es Secretaria de la Asociación Galesa de Puerto Madryn

y María Soledad Collazo colabora con ella.

V

(1894 Kiel – 1934 Paris)

(1897 Mannheim – 1962 Buenos Aires)

América del SUR, lugar de dos periodistas aristocráticos en los años 20 y 30 del siglo XX

Los barones Hans-Adalbert von Maltzahn y Wolfgang von Harder eran hijos de familias reconocidas y poderosas de la nobleza alemana. Se conocieron en París a fines de los años 1920 y trabaron amistad en la libertina metrópolis francesa.

Maltzahn, un estrecho amigo de la poeta Else Lasker-Schüler (1869-1945), siendo un pacifista gay del entorno de la boheme berlinesa, después de la Primera Guerra Mundial tuvo conflictos con su padre. En consecuencia fue enviado en 1921 „para que mejore“ al Brasil, para buscar el éxito en la vida diaria, lejos de las „dañinas“ influencias de la metrópoli. Pero Maltzahn siguió comprometido, trabajando como redactor principal de la izquierda republicana en el Blumenauer Zeitung. En conexión con ciertas huelgas revolucionarias y por ser denunciados por derechistas por sus inclinaciones homoeróticas, fue allanado y expulsado del Brasil en 1925. En 1926 volvió a América del Sud y trabajó como periodista en Buenos Aires. Dictó conferencias republicanas, se encargó de la redacción de la Neue Deutsche Zeitung, socialista. A causa de dificultades económicas sin embargo tuvo que renunciar de la redacción despues de pocos meses y fundó su propio proyecto de revista, Die deutschen Blätter [Hojas alemanas. El título se repetirá en 1943 en la revista antinazi chilena editada por Udo Rukser y Albert Theile]. Pero tampoco tuvo suerte con lo económico, la revista tuvo que abandonarse a los pocos meses. Las Esperanzas de una vida independiente como periodista en Argentina no se habían podido realizar. Mejor le fue en París, donde se convirtió después de su vuelta a Europa en un respetado e influyente crítico de la literatura y el teatro de la Neue Pariser Zeitung.

En 1929 conoció Maltzahn al historiador de arte, poeta y publicista Baron Wolfgang von Harder (1897 Mannheim – 1962 Buenos Aires) kennen. Harder pasaba los inviernos en París, para encontrarse con artistas e intelectuales –en su mayoría de los círculos homosexuales—y para Nezwerke knüpfen. En 1934 su condición de homosexual se publicó ante la justicia. Se refugió precipitadamente en la Argentina, donde sus padres poseían desde comienzos del siglo una enorme estancia ganadera. Su padre Alexander von Harder (1862 Sassbach – 1927 Puerto Marquez) había invertido su gran herencia en la prov. de Entre Ríos y vivía con el resto de la familia desde 1921 en el lugar. Wolf von Harder siguió recién en 1934 (es el año en que murió Adalbert von Maltzahn en gran pobreza en París),. Von Harder intentó mantener la herencia de su padre. Si bien, comparado con otros emigrados aterrizó en forma „blanda“, esta herencia se fue disolviendo ante todo en los años después de la Segunda Guerra. Hasta su muerte Wolf von Harder intentó muchas veces mantener el contacto con sus amigos de los años en Europa. Publicaba ante todo en las publicaciones alemanas de la „colonia alemana“ poemas y ensayos. Creó un refugio para sí, lejos de las actividades prosaicas en la estancia, en su departamento en Buenos Aires, donde recordaba su vida en París y se sentía libre. Puerto Madryn fue visitado por muchos artistas y escritores alemanes, La estancia constituía una dirección importante para el arte germano-argentino. Con el germanista de la Universidad de Montevideo Werner Bock (1893 Gießen – 1962 Zürich), por ejemplo, mantenía una correspondencia intensa y se fueron a visitar de vez en cuando.. En 1962 murió Wolfgang von Harder en un accidente automovilístico en Buenos Aires.

Realizó la primera cuantificación neuronal de la corteza cerebral (1909) y de todas las estructuras nerviosas, utilizada por todos los científicos de la época. A partir de estudios de la fauna argentina descubrió el centro visceral, explicando el circuito de la emocionalidad (1907-1910): el Circuito de Jakob debería ser reconocido en la historia de la medicina. Precursor de las neuronas espejo, demostró la función sensomotriz de la corteza (1912). Anticipó el concepto de epigenética (1918), décadas antes de su desarrollo. Inició los estudios de la fisiología de la memoria (1918-1933). Detalló la trasmisión nerviosa a través de procesos físico-químicos antes de que se acuñara el término neurotransmisores (1941). Efectuó un mapeo del genoma, con el osado número de 24.000 genes para el ser humano (1942), asombrosa aproximación del genoma que recién supimos en el nuevo milenio, por citar algunos.

Creó e impulsó el proyecto El cinturón boscoso periurbano (1915) – cinturón ecológico de Buenos Aires. Inauguró la Biogeografía Argentina (estudio de la topografía, flora y fauna), incorporando material en los manuales escolares y universitarios.

Biografías pormenorizas aparecieron en el Vergangenheitsverlag, Berlín. https://www.vergangenheitsverlag.de/shop/Der-Vice-Malik-Hans-Adalbert-von-Maltzahn—Berliner-Bohme-und-Pariser-Exil_Ein-Buch-von-Andrej-Seuss-169.htm und https://www.vergangenheitsverlag.de/shop/Kunst–Boheme-und-Rinderzucht-Das-schillernde-Leben-des-Wolf-von-Harder-zwischen-Europa-und-argentinischem-Exil–Ein-Buch-von-Andrej-Seuss-181.htm

Andrej Seuss nació en Fráncfort del Meno en 1966. Tras estudiar biología, alemán y política en la Universidad Justus Liebig de Giessen, trabajó inicialmente como pedagogo social. En 1999 realizó un reportaje radiofónico sobre Henry Benrath (= Albert H. Rausch) para la Hessischer Rundfunk. Desde 2002 es profesor en una escuela integral del distrito de Wetterau. Desde 2018, encargado del archivo Henry Benrath en los archivos municipales de Friedberg. 2019 Libro documental «Solo una cosa terrible: ¡Andreas ha muerto! La corta amistad entre Albert H. Rausch y Andreas Walser». Vive en Friedberg/Hesse.

Un «indio rubio» en primer malón de la paz

Marcelo Valko, en su detallado y muy bien pensado libro sobre el Malón de la Paz (véase bibliografía), la épica marcha de un grupo de kollas por conseguir que la titularidad de sus ancestrales tierras se legalice por el presidente Perón en los primeros meses de su gobierno, nos sorprende de a poco con la historia de un alemán, el ingeniero agrónomo Francisco Von Kemmer. Estamos ante un viaje que se convirtió de triunfal en trágico pasando por episodios grotescos cuando la marcha política fue reinterpretada como folclórica.

Von Kemmer formaba parte del pequeño grupo de acompañantes blancos liderados por el teniente (R) Mario Augusto Bertonasco que, junto con los conductores indígenas, tomaron a cargo la logística del numeroso grupo que realizó a pie el largo trayecto desde Jujuy y Salta a Buenos Aires en 1946. Emerge como “el indio blanco” la figura de Juan Francisco Adolfo von Kemmer, que habría vivido en Patagonia antes de establecerse en Jujuy (cf. La Época del 4/8/46, que anota que Von Kemmer había trabajado 20 años en Patagonia y en el norte, durante 6 años por tierras de quichuas). Marchó con los indios hasta su día de gloria en Buenos Aires, cuando Perón los recibió en el balcón de la Casa Rosada. También los acompañó de vuelta en el desafortunado viaje en tren que los devolvió a sus provincias, y más tarde vivió en Salta trabajando en su profesión. Al relatar la ida, Valko no se ocupa de su perfil. Refiere que en Buenos Aires, Perón le concedió la ciudadanía argentina en forma honorífica. Después de la honrosa recepción, a diferencia de los voceros del grupo, Von Kemmer quedó alojado y luego encerrado con los indios en el Hotel de Inmigrantes hasta la expulsión forzada que se operó el 27 de agosto de 1946. La Opinión lo retrató como sigue (30/8/1946:5): “su estampa era inconfundible: porte elegante, faz angulosa, cabellera abundante y rubia y barba nazarena, típica fisionomía aria la suya que haría envidiar al más puro de los racistas germanos”. Luego de citar esto, comenta Valko: “En principio lo condenaba su origen alemán. El Reich acababa de perder la guerra y más de uno sospechaba que algunos agentes hitlerianos, tras la forzosa mudanza al Río de la Plata, se encontraban infiltrados hasta en las chacras de los pobres kollas.” (p. 181) Sin embargo, 20 años de vida en la Argentina profunda, como se le atribuyen, no forman nazis.

Bibliografía En el CEMLA se registra solo una vez, el 20.5.1940, la entrada de Kemmer, Hans Franz Adolf, de 37 años, de profesión “comercio”. Fue el único acompañante del grupo que se menciona para la vuelta. Ni Bertonasco, ni los otros que no eran jujeños o salteños volvieron al norte, mientras Von Kemmer siguió después viviendo en Salta y apoyando a los exmaloneros cuando era preciso.

Bibliografía Mariano Valko. Los indios invisibles del Malón de la Paz. De la apoteosis al confinamiento, secuestro y destierro. Con introd. De Osvaldo Bayer. 3a ed. Buenos Aires: Continente 2016. Cayo, Hermógenes y Mario Augusto Bertonasco. Los diarios del Malón de la Paz. Prólogo y notas de Marcelo Valko. Buenos Aires: Biblioteca Nacional Mariano Moreno, 2023.

W

Profesora de la Escuela Steiner, Florida

1924 – Hamburgo, Alemania – 2013 – Florida, Buenos Aires, Argentina

Emigró con sus padres en 1928 a la Argentina, asentándose primero en Esperanza, Santa Fe, y después en Belgrano en la ciudad de Buenos Aires. Cursó la primaria en la Escuela Humboldt y luego en la Escuela Normal N° 10 de Maestras “Juan Bautista Alberdi”, recibiéndose en 1942 de Maestra Normal Nacional. También cursó materias de literatura e historia en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).

En 1948 se recibió de asistente social en la Escuela de Servicio Social del Museo Social Argentino. Se desempeño como maestra de grado 1951-1956 en la Escuela Argentina General Belgrano (ex Humboldt Schule) y desde 1955 a 1960 trabajó en la Asociación Escolar Goethe de Buenos Aires. Pero a partir de 1957 comenzó su trayectoria en la Escuela Rudolf Steiner (desde 1963 “Paula Albarracín de Sarmiento”) en Florida. Se especializó en el método Waldorf en Hamburgo y al regresar a Argentina se hizo cargo de su primer grado, grupo de alumnos que acompañaría hasta el 7o grado, según el uso en las Escuelas Waldorf. En 1959 optó por la ciudadanía argentina para poder ejercer su profesión, condición que rige en la Provincia de Buenos Aires conforme al Estatuto Docente.

Lieselott Wachmann era eximia maestra, excelente narradora, cantaba, traducía oralmente con mucha precisión y soltura, y observaba con intuición especial los problemas de cada niño que le tocaba como discípulo. Cada cuento se dirigía específicamente, según su enseñanza, a algún niño que la necesitaba. Por este motivo los cuentos no fueron preservados. Su sólida formación y sus capacidades personales la llevaron al cargo directivo de la institución. Realizó con tesón los trámites necesarios para oficializar el método Waldorf en la Argentina. El colegio se llama desde 1992 Colegio “Rudolf Steiner”, tomando el nombre del fundador del sistema Waldorf. En 1989 Liselott Wachmann se jubiló y continuó con el trabajo social, que durante toda su trayectoria había constituido una faceta extracurricular, además enseñó alemán, preferentemente a cantantes.

Bibliografía Texto extraído del Boletíndel Centro DIHA IX.1 (Febr. 2022) – Texto preparado por Helga Heineken, que reunió para el Archivo DIHA la documentación particular y profesional de los Wachmann, algunas fotos, recuerdos de los alumnos y los textos que pudo encontrar; entre otros, un brevísimo texto en la revista de la Steiner Schule, El puente, 2010. En el Centro DIHA se puede consultar el Fondo Lieselott Wachmann.